近日,经省药监局审批核准,泰乐德红细胞叶酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法)正式获证上市。该产品的上市将进一步完善泰乐德叶酸精准检测体系的构建,为临床提供更多叶酸检测的选择,对指导叶酸缺乏人群个体化精准补充叶酸起到关键作用。

叶酸缺乏是导致新生儿神经管畸形(NTDs) 和巨幼红细胞性贫血的主要病因。近年来,在随着临床研究的深入,发现叶酸水平与心脑血管疾病(特别是脑卒中)、认知障碍疾病及癌症等也密切相关。因此,对体内叶酸水平的精准检测对临床相关疾病诊疗具有重要意义。

01 红细胞叶酸更好地反映人体的叶酸水平

目前临床对人体内叶酸水平检测常用项目主要分为血清(或血浆)叶酸与红细胞叶酸两种。相对于红细胞叶酸,血清叶酸水平受叶酸摄入量的影响,如果叶酸摄入缺乏,3周内血清叶酸浓度就会出现下降,单独检测血清叶酸水平并不能区分一过性膳食叶酸摄入不足和慢性叶酸缺乏状态。而红细胞叶酸水平能稳定保持3~4个月,因此检测红细胞叶酸水平能更好地反映人体的叶酸储量。

02 叶酸的生物特性

叶酸也称蝶酰谷氨酸,是一种核酸、胸苷酸、神经递质、磷脂以及激素合成必不可少的水溶性维生素,在体内作为一碳单位的载体,参与各种代谢反应,在DNA合成和氨基酸转化中发挥重要作用。营养学家估计人体内的叶酸贮存量约为10-100mg。5-10mg的叶酸能够满足4个月的正常代谢需要

03 叶酸缺乏的临床表现

妊娠期的叶酸缺乏

妊娠期间孕妇生理性变化(血容量增加以及细胞的增殖活跃)和胎儿(胎盘)生长发育等导致机体对叶酸的需要量增加。此外,妊娠期间细胞生物合成的加速会导致叶酸的分解代谢率增加,并在妊娠晚期达到峰值。

妊娠期间叶酸缺乏会导致新生儿出生缺陷及孕妇妊娠并发症风险增加,最显著的危害就是增加NTDs的发生风险。胚胎发育早期神经管闭合缺陷导致NTDs,75%的NTDs胎儿会发生流产或死胎。

心脑血管疾病(脑卒中)

同型半胱氨酸(Hcy)是多种心脑血管疾病(特别是脑卒中)的重要独立危险因素已经是临床共识。高Hcy可使血管内皮细胞或血管壁发生病理性改变,造成心脑血管的正常生理功能异常。叶酸在Hcy 的代谢过程中具有决定性的作用,其在体内通过转化为5-甲基四氢叶酸,来参与多种氨基酸的合成与代谢,可使Hcy甲基化生成蛋氨酸,降低Hcy水平。

因此,叶酸可通过降低Hcy水平影响脑卒中的发病,特别是高血压伴高Hcy患者(H型高血压)发生脑卒中的比率明显高于单纯高血压患者,在降压的同时补充叶酸有利于预防脑卒中。

巨幼红细胞性贫血

巨幼红细胞性贫血(MA)是由于脱氧核糖核酸(DNA)合成障碍所引起的一种贫血,主要是由于体内缺乏叶酸和/或维生素B12所致。叶酸摄入不足是营养性MA最常见病因,而单纯VB12摄入不足所致MA少见。

当叶酸量低于红细胞的代谢需要,骨髓和其他组织中的巨幼红细胞会加速分裂,并且由于DNA的合成缺陷导致红细胞发生巨幼化改变。

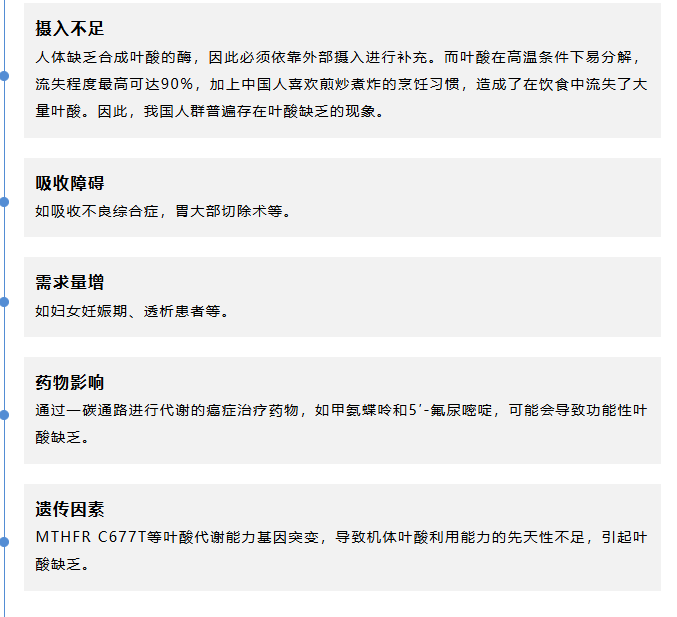

04 叶酸缺乏的原因

05 泰乐德红细胞叶酸测定试剂盒

随着经济社会的发展,以及生物医学研究的深化,人们对健康的意识也从疾病精准治疗上升到了疾病提前预防。叶酸精准检测项目的不断丰富发展,正是临床精准诊疗发展的典型案例,这一过程经历了从一概而论到个体精确检测,是一个从单面考量到全面认识的过程。

泰乐德红细胞叶酸测定检测试剂盒,采用化学发光检测技术,依托自主研发生产的全自动化学发光免疫分析系统——VIT700与VIT900,既满足小通量的POCT快检需求,也能满足临床大规模高通量检测,应用场景广泛,同时兼具操作简单、易于开展、结果准确等优势。同时,泰乐德在叶酸检测领域已有血清(或血浆)叶酸检测、红细胞叶酸检测、叶酸代谢能力基因(MTHFR C677T)检测等多个产品上市,可以全面满足临床对叶酸水平精准检测的需求。

泰乐德红细胞叶酸测定检测试剂盒,采用化学发光检测技术,依托自主研发生产的全自动化学发光免疫分析系统–VIT700与VIT900,既满足了小通量的POCT快点需求,也能满足临床大规模高通量检测,应用场景广泛,同时兼具操作简单、易于开展、结果准确等优势。同时泰乐德在叶酸检测领域已有血清(或血浆)叶酸检测,红细胞叶酸检测叶酸代谢能力基因(MTHFRC677T)检测。等多个产品上市可以全面满足临床对叶酸水平精准检测的需求。

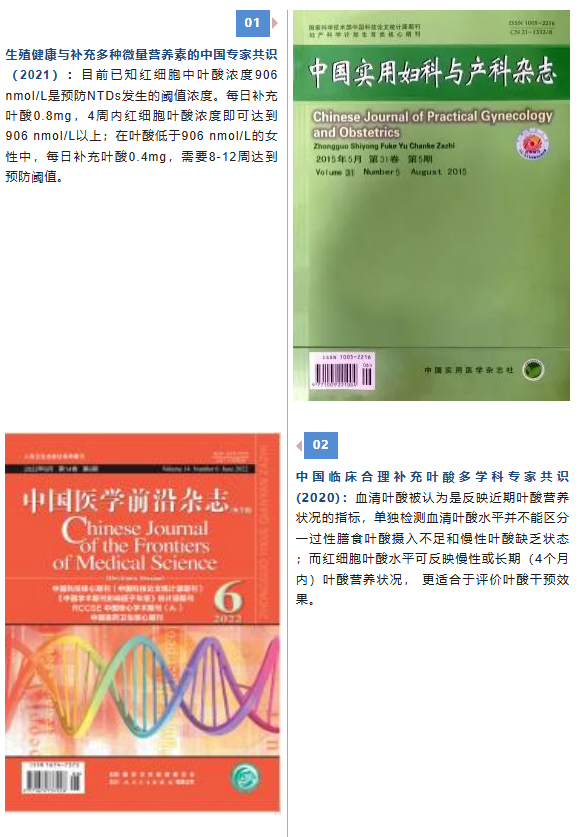

06相关指南、共识

参考文献:

1.Laboratory Medicine, March 2016, Vol.31, No.3

2.J Am Coll Nutr,2003,22(1):1-8

3.检验医学,2011,26(6):423

4.Eur J Neurol,2021,28(6): 1931-1938

5.神经疾病与精神卫生,2021,21(6): 452-456

6.Int J Mol Sci,2016,17 (10):1733

7.广西医学,2021,43(5):545-548

8.Adv Ther,2020,37(10):4149-4164

9.《中国医学前沿杂志(电子版)》2020年第12卷第11期